2025-09-03 コメント投稿する ▼

暫定税率廃止と財源論 国民の減税期待と地方財政の現実

暫定税率廃止をめぐる地方の懸念

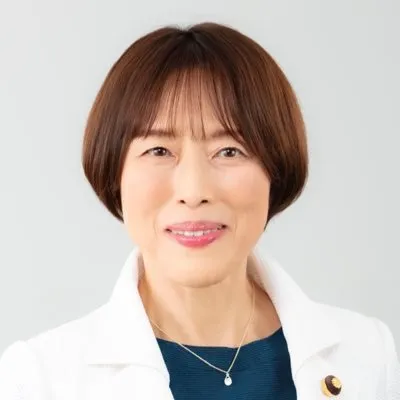

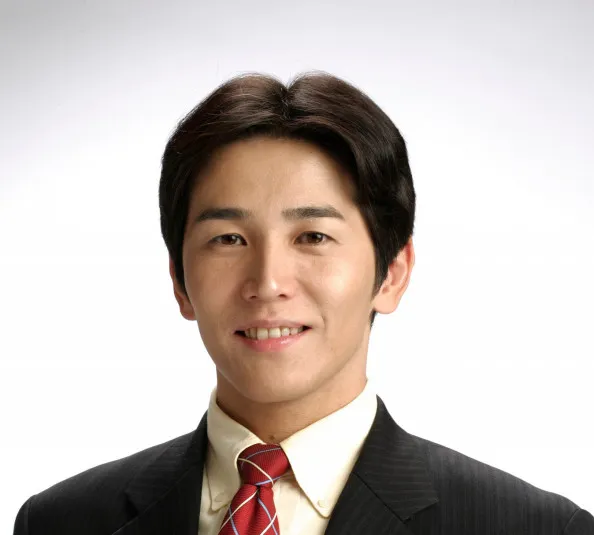

ガソリンにかかる暫定税率の廃止をめぐり、全国知事会や指定都市市長会などの地方6団体が、日本共産党に対して代替財源の確保を求める緊急提言を行った。3日、長野県の阿部守一知事をはじめとする地方首長らが、日本共産党の山添拓政策委員長と辰巳孝太郎衆院議員に直接手渡した。暫定税率による税収のうち、年間約5千億円が地方の財源となっており、これが失われれば自治体運営に大きな支障をきたすとの危機感が背景にある。

地方団体は「財源の乏しい地方にとって極めて貴重」と強調し、「財源論なき減税は混乱を招き、福祉やインフラ整備に影響する」と警鐘を鳴らした。特に、人口減少と高齢化が進む地域にとっては、一度失われた財源を補うことは容易ではないとの認識が共有されている。

与野党協議と共産党の立場

暫定税率廃止をめぐっては、すでに与野党の実務者協議が進んでいる。共産党の辰巳孝太郎氏は「野党提出の法案には地方の減収分に対応する条項を明記している」と説明し、地方の不安を和らげる姿勢を示した。また山添拓氏は「物価や燃料高騰が暮らしを直撃しているなか、減税自体は与野党で一致している。ただし、財源論なく減税を進めれば住民福祉を削る結果になりかねない」と指摘。財源の裏付けを明確にした上で協議を進める重要性を強調した。

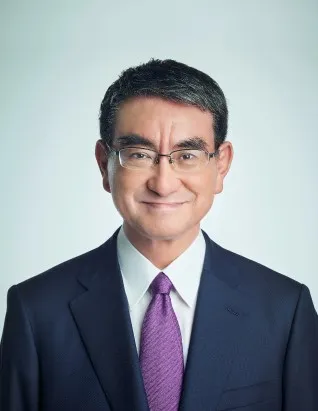

一方、自民党政権は「ガソリン価格の高止まりを抑えるには暫定税率廃止が不可欠」との立場を取りつつも、代替財源をどうするかでは明確な方向性を示していない。石破茂総理の下で、減税への国民の期待が高まるなか、地方の声をどう反映させるかが課題となっている。

国民負担軽減と地方財政の板挟み

暫定税率廃止は、消費者にとってはガソリン価格の引き下げにつながり、生活コストの緩和が期待される。物価高騰に直面する国民の多くは歓迎の意を示しており、ネット上でも次のような声が広がっている。

「ガソリン代が下がるなら生活が少しは楽になる」

「また補助金に頼るより、減税で直接負担を軽くしてほしい」

「地方の財源確保を理由に減税を止めるのは本末転倒だ」

「財源探しばかりで、国民の生活が後回しにされている気がする」

「まずは無駄な予算を削減してから議論すべきではないか」

一方、地方自治体にとっては、道路整備や公共交通支援、子育て支援などに充てている貴重な財源が失われかねない。特に財政基盤の弱い町村では、減収が直接的にサービス低下へつながる可能性が高い。このため、地方側は「単なる減税論」ではなく「国の責任ある財源措置」を強く求めている。

財源論と減税の本質

日本ではこれまでも「減税の前に財源確保」との議論が繰り返されてきた。しかし国民が望んでいるのは、財源を探して減税することではなく、過剰な税負担を見直すことにある。税金が取りすぎられている現実を前に、「新たな財源を探してから減税」という論理は説得力を欠く。むしろ、歳出の削減や行政の効率化を通じて、減税を優先するべきだという意見が広がっている。

補助金や給付金で一時的に負担を軽くしても、根本的な解決にはならない。過去にもエネルギー高騰対策として巨額の補助金が投入されたが、国民の実感は薄く、財政赤字だけが拡大した。真に持続的な経済対策は、直接的に可処分所得を増やす減税以外にないとの指摘は根強い。

暫定税率廃止が示す減税の方向性

今回の暫定税率廃止をめぐる議論は、日本の税制全体のあり方を問い直す契機となっている。ガソリン税に限らず、消費税や所得税、インボイス制度など国民負担の重さが社会全体で問題視されている。石破政権が掲げる「国民負担の軽減」の旗印を具体化するには、給付金ではなく減税を軸とする政策へと踏み込むことが不可欠である。

同時に、地方財源の確保をどう制度設計するかが今後の焦点となる。国民の生活を守りながら、地方の基盤も支える。二つを両立させるためには、既存の予算構造を見直し、無駄を削減する「国家のダイエット」が求められている。

![EBPM[エビデンス(証拠・根拠)に基づく政策立案]とは何か 令和の新たな政策形成](https://m.media-amazon.com/images/I/41y20VDvhnL._SY445_SX342_.jpg)