2025-07-04 コメント: 1件 ▼

【高校無償化の落とし穴】新垣淑豊氏が警鐘 「公平性・財源・外国人問題」まで踏み込んだ提言

無償化に賛成、それでも言いたい“私立までの支援に疑問”

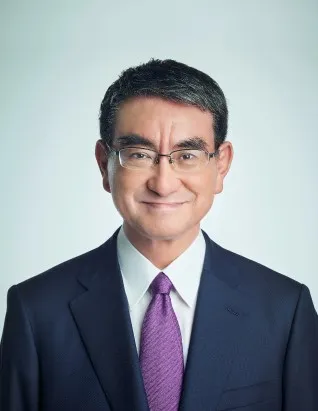

教育の無償化を巡る議論が続く中、新垣淑豊氏が自身の公式サイトで「高校無償化の是非と今後の課題」と題した投稿を行い、政策の方向性に一石を投じている。令和7年度予算で公立高校の無償化に加え、私立高校の授業料支援額引き上げが決まったことに対し、新垣氏は「公平性と財政負担の両立を見極めるべき」と警鐘を鳴らした。

投稿ではまず、公立高校の無償化について「教育の公平性を高める意義がある」と評価したうえで、「私立まで含める必要があるのか」と疑問を提示。私立学校は教育方針や経営判断に自由度が高く、授業料値上げを招く恐れがあると指摘した。

「結局、無償化で得た分が私立の授業料上昇に吸収されるだけでは?」

「公立の魅力を上げずに私立ばかり支援してどうする」

「支援が授業料ではなく、家庭に直接行くべきでは」

「“誰でも通える”のと“学びの質”は別問題」

「教育=タダという認識が広がるのは怖い」

SNSでも新垣氏の発言を支持する声が相次いでいる。

税でまかなうなら減税の方が公平?

また、新垣氏は無償化の財源が税金である以上、「減税の方がすべての国民に恩恵がある」と主張。高校に通う世帯だけが支援対象となる現制度よりも、全体的な減税で家計の自由度を高めた方が合理的だとした。

さらに、学校に対する一律補助ではなく「利用券」制度を提案。家庭に直接補助を与えることで、私立・公立を問わず自由に学校を選べる環境を整えるべきだとした。

教育は“投資”、だが現役世代だけに負担させるな

教育への公的支出を「未来への投資」と捉える新垣氏は、財源の確保においても「国債の活用」を容認。「現役世代の税負担だけで教育費をまかなうのは不公平。国の成長に資する支出なら、将来世代と負担を分かち合う視点が必要」と訴えた。

「子どものための支出を国債で賄うのは本質的にアリ」

「教育だけ“未来への借金”と考えるのは合理的」

「現役にだけ背負わせるのは無理がある」

「ばらまきではなく、戦略的投資としての教育支出にしてほしい」

新垣氏は、教育を「自己投資」ではなく「社会投資」と位置づける必要があるとし、税金の使い道そのものの再設計を求めている。

外国人留学生への“無償化適用”にも疑問呈す

さらに新垣氏は、外国人留学生への支援適用にも警鐘を鳴らした。例として、在校生の9割が中国人留学生とされる「日章学園九州国際高等学校」に触れ、同校で中国語による授業や中国国歌の斉唱が行われていることを挙げ、「こうした学校にまで日本の税金が投入されるのか」と疑問を呈した。

「外国人が多い学校にも同じだけ支援が出るの?」

「文化としての日本語や日本の教育が後退していくのでは」

「制度の穴が使われないか不安」

「高校無償化が“留学生支援”になってないか」

「公的支援の対象範囲をもっと精査すべき」

この問題は、高校無償化からさらに大学無償化へと広がる中で、今後より深刻な論点となっていく可能性もある。

進学だけが道ではない――労働やリスキリングも視野に

新垣氏はまた、「教育の本質は進学することではなく、学びを通じて社会に貢献できる力を育てること」だと強調。高校や大学に進まなくても働ける環境整備、また社会人が学び直せる「リスキリング支援」も重要だと訴えた。

具体的には「人材開発支援助成金」など既存制度の活用も呼びかけており、「就学支援だけでなく、生涯を通じて学び直せる仕組みづくり」に注目している。

高校無償化政策の意義は大きいが、その恩恵や財源、運用のあり方には課題が残る。新垣淑豊氏は、自身の投稿で「公平性」「選択の自由」「財政の持続性」「外国人への適用範囲」など多面的な視点から制度の見直しを促した。

無償化を推進するだけではなく、その先にある「教育の質」「国のかたち」「支援のバランス」を見据えた議論が、今こそ求められている。

![EBPM[エビデンス(証拠・根拠)に基づく政策立案]とは何か 令和の新たな政策形成](https://m.media-amazon.com/images/I/41y20VDvhnL._SY445_SX342_.jpg)