2025-08-21 コメント: 1件 ▼

沖縄県で教員不祥事 わいせつ教諭は懲戒免職、体罰教諭は減給処分 信頼回復へ再発防止が急務

沖縄県で教員不祥事、厳しい処分に

沖縄県教育委員会は21日、児童生徒にわいせつ行為をした県立学校勤務の20代男性教諭を懲戒免職とした。また、体育の授業で生徒に体罰を加えた南部地区の高校教諭(51)についても減給処分を下した。教育現場での不祥事は、児童生徒の安全と信頼を揺るがす深刻な問題であり、県教委は再発防止に全力を尽くす姿勢を示している。

わいせつ事案と懲戒免職

わいせつ事案は6月に発生し、学校側が7月上旬に把握。男性教諭は「未熟な判断で大きな誤りだった。反省している」と話しているという。詳細や氏名は被害者のプライバシー保護の観点から公表されなかったが、児童生徒は夏休み前には通常登校に戻っている。わいせつ行為をした教員に対しては教育現場からの永久的排除が求められており、懲戒免職という厳しい処分が下された。

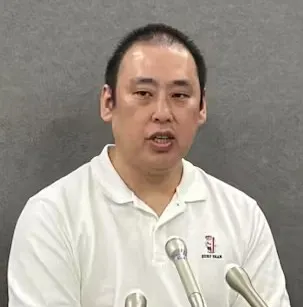

体罰事案と減給処分

一方で南部地区の高校に勤務する51歳の教諭は、体育の体力測定の場面で悪ふざけを繰り返す生徒を背中で蹴り、左上腕を殴ったとされる。生徒は左肩に青あざを負った。体罰は過去にも問題化しており、教育委員会は「いかなる理由であっても暴力は許されない」と強調。今回の処分は減給10分の1(1か月)とされたが、体罰根絶に向けた警告としての意味合いが強い。

全国で相次ぐ教員不祥事

文部科学省の統計によれば、全国でわいせつ行為などにより懲戒免職となった教員は年間200件前後に上る。特に児童生徒への性的加害は社会的影響が大きく、2022年度にはわいせつ行為で処分を受けた教員が過去最多を記録している。体罰についても依然として根絶には至らず、研修や規則の強化が進められているものの現場での実効性が課題だ。

沖縄県内でも過去に複数の懲戒処分が行われており、教員の綱紀粛正は喫緊の課題となっている。今回の処分は「氷山の一角」とも受け止められ、教育現場全体に警鐘を鳴らしている。

再発防止への取り組み

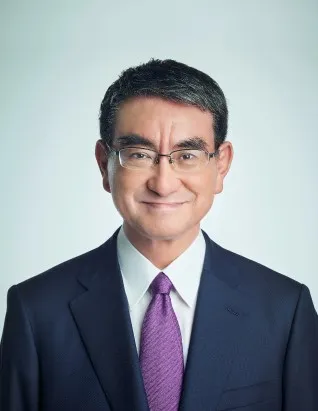

半嶺満教育長は「被害に遭った児童生徒の心のケアを行うとともに、教職員の綱紀粛正の徹底と人権意識の高揚に粘り強く取り組み、再発防止と信頼回復に努める」とコメントした。今後は定期的な倫理研修や、採用段階での資質確認、外部機関による監視体制の強化が不可欠とされている。

海外でも、ユネスコが教員の職業倫理に関する国際規範を示しており、日本の教育現場も国際的基準に沿った安全な環境づくりを求められている。信頼回復には、学校・保護者・地域が連携し、子どもたちを守る体制を根本から見直す必要がある。

ネットの反応

「教員の立場を利用したわいせつ行為は絶対に許されない」

「体罰も時代錯誤。生徒の信頼を失うだけだ」

「児童生徒のケアを最優先にしてほしい」

「不祥事が続くと教育への信頼が揺らぐ」

「処分だけでなく再発防止策を徹底すべき」

こうした声が示すのは、国民が教育現場に「信頼と安全」を最も求めているという事実である。

今回の沖縄県での処分は、教育現場における不祥事に対する厳格な姿勢を改めて示した。わいせつ行為や体罰は子どもの人権を侵害し、教育への信頼を根底から揺るがす。処分の厳罰化に加え、組織的な再発防止策と児童生徒への支援体制が不可欠である。教育現場が真に信頼を取り戻せるかどうかは、今後の具体的な行動にかかっている。