2025-08-23 コメント投稿する ▼

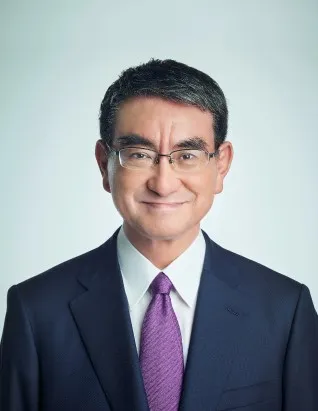

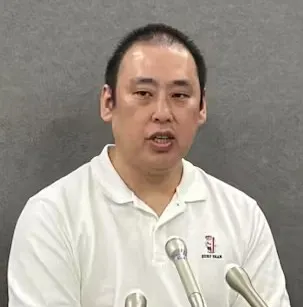

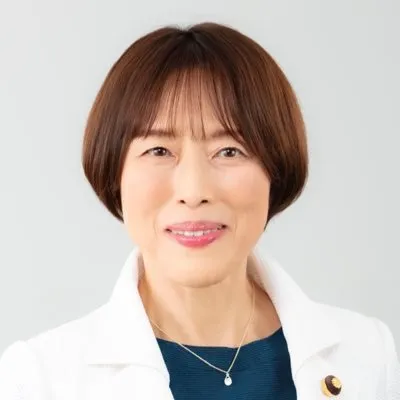

音喜多駿氏「9割は義務感」盆踊り政治の実態 世襲との格差と“ブラック労働化”

音喜多駿氏が明かす「盆踊り政治」の実態

国会議員にとって夏の「盆踊り」は、地域との交流の場であると同時に、選挙を意識した政治活動の一環でもある。元参院議員の音喜多駿氏は、自身の11年間の経験をもとに「盆踊りに行くのは選挙のため。9割以上は行きたくないが、義務感で回っている」と率直に語った。その告白は「地元回り」の持つ現実を浮き彫りにしている。

音喜多氏によれば、盆踊り会場で有権者の声を丁寧に聞くことはほぼ不可能だという。それでも、繰り返し顔を出すことで「単純接触効果」が働き、名前を覚えてもらえることが後の投票行動に影響する。逆に一度でも参加を怠れば「あの議員は来なかった」と陰で言われるリスクがあり、そのマイナスを避けるためにも参加せざるを得ない。

「世襲議員は秘書で許される」不公平な現実

音喜多氏が特に問題視したのは、世襲議員とそうでない議員の格差である。知名度のある世襲議員は、秘書を代理で派遣しても「うちの代議士は忙しいから」と理解される。一方で、無名の新人や若手議員が秘書を代理に立てれば「偉そうだ」と反発を受けかねない。この不公平さは「政治家に課せられる負担の大きさ」を際立たせている。

音喜多氏は現職時代、「土日は恐怖だった」とも語る。家族と過ごしている間に、SNSでライバル候補が祭りに参加している様子を見ると「出し抜かれた」と感じ、精神的に追い込まれたという。彼にとって、週末は休息ではなく「常に地元行事に追われる時間」だった。

「9割は行きたくないのに義務感で回る」

「世襲議員は秘書で許されるのに、自分がやれば怒られる」

「土日が恐怖で休まらない」

「行かないと陰で批判されるから仕方なく行く」

「政策に直結する話はほとんどできない」

こうした声に象徴されるように、音喜多氏の体験談は「地元回り」がいかに重圧を伴うものかを示している。

“地元回り”の限界とSNSの可能性

音喜多氏は、地元回りが無意味だとは言わない。しかし「政策に活かすための対話がほとんど成立しない」という限界を認めている。その一方でSNSの可能性に着目し、祭りから戻った夜にインスタライブを行うなど、デジタルを活用した交流を模索していた。

ただし、ネットと地元活動の「どちらか半分をやめる」ことは不可能だと強調。両方を全力でやらなければ票が減り、選挙に敗れる現実がある。結果として「政治家はブラック労働化している」との認識を示した。

この状況は、日本の民主主義における構造的な問題でもある。有権者が「顔を出す議員」に親近感を持ち、投票に結びつける傾向が根強く残っている限り、政治家は形式的な地元回りから逃れることができない。

時代遅れの「顔見世」とどう向き合うか

音喜多氏の証言は、政治家の地元活動がいかに負担になっているかを赤裸々に物語っている。同時に、それがいまだに有効であるという事実を否定できない。上久保誠人教授が指摘するように「地元の声は高齢者や有力者に偏っており、国民全体の意見を代表するものではない」にもかかわらず、現行の選挙制度下では避けられない。

SNSの普及によって、参政党や国民民主党のような新勢力が支持を広げていることを考えれば、「顔見世興行」中心の選挙活動は確実に変化の過程にある。しかし現実には、伝統的な地元回りを完全にやめられる環境には至っていない。

音喜多駿氏が語る「9割が義務感の盆踊り参加」は、政治家が背負う過重な地元活動の象徴だ。世襲議員とそうでない議員の格差、土日を休めない精神的負担、政策論争と結びつかない形式主義――。こうした現実を変えなければ、日本の政治は効率性も透明性も高まらない。

ネット時代においては、地元回りとSNSの双方をどう調和させ、政策論争を国民に届けるかが問われている。音喜多氏の体験は、その課題を突きつけている。