2025-08-21 コメント投稿する ▼

吉村洋文、万博で示した現場主義と実装力 「改革」を軸に国政とつながる地平

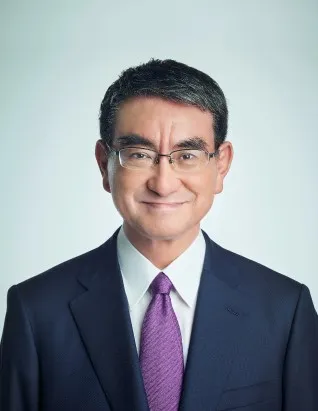

吉村洋文が示した現場主義とメッセージ力

大阪・関西万博の会場を小泉進次郎農林水産相に案内したのは、開催地の舵取り役である吉村洋文大阪府知事だった。小泉氏の要請に応じ、約三時間にわたり同席し、昼食も共にしながら会場の動線や安全管理、食と健康の展示の狙いを自ら語った。批判の逆風を受けてきた万博をにぎわいへと転じさせた過程を踏まえ、吉村氏は「現場で見せる」説明に徹し、メッセージ力と実務の両輪を示した。

視察では食をテーマにしたシグネチャーパビリオンの意義を丁寧に解説し、地域の生産者や来場者の体験価値をどう結び直すかを強調した。大阪ヘルスケアパビリオンでは健康寿命の延伸や産学官の連携の可能性に触れ、当初予定になかった大屋根リングの見学も提案して案内に組み込んだ。現場で意思決定し、魅せ方を最適化していく姿勢は、府政で培った迅速な判断を会場運営にも反映していることの表れだ。

「批判にさらされた万博をここまで立て直した実行力は評価したい」

「現場を歩き、説明し、納得を得る基本動作が徹底されている」

「大阪から日本全体の活力を引き出す視点がはっきりしてきた」

「イベント運営を政策課題の解決につなぐ設計が見えてきた」

「言葉だけでなくデータと現場で示す姿勢が信頼につながる」

万博が映す政策連携の地平

視察の同伴は儀礼にとどまらなかった。吉村氏は食と健康、災害対応、人流制御など、府政の重点テーマを一本化して語り、小泉氏が所管する農水行政や二七年の国際園芸博覧会との接点も具体的に示した。備蓄米の市場放出に象徴される価格安定策、フードロスの削減、地域の輸出拠点づくりなど、万博会場での展示や運営と政策の連動可能性は大きい。府市の現場で積み上げた知見を国の制度設計へと橋渡しする。その道筋を可視化した点に今回の意味がある。

関西圏の産業は製造業から観光、医療、スタートアップまで幅広い。吉村氏は各分野のプレイヤーをつなぐプラットフォームとして万博を位置づけ、終了後を見据えたレガシー設計を重視している。動線や導線の最適化、混雑緩和の実装は、災害時の避難計画や都市の回遊性向上にも資する。会場運営の多様な実験を政策へと還流する構えが、地域経済の底上げにつながるという計算だ。

関西の広域連携でも吉村氏は調整役を担う。空港や港湾、高速道路網の最適化、観光地間の回遊性向上、関西発のグリーン産業の育成など、複数自治体と国の所管が交差する領域で合意形成を進めてきた。万博はその延長線上にあり、会期中の運営データを共有財産として蓄積し、終了後の政策検討に活用できるかが問われる。データの標準化、プライバシーと利便性の両立、外部有識者を交えた検証の仕組みづくりは急務だ。

さらに、サプライチェーンの混乱や物価変動への備えとして、地域の加工拠点や共同物流の整備、フードテックの実装も論点となる。デジタルチケットの動向や来場者の移動履歴から混雑を可視化し、ピーク分散や滞在満足度の向上につなげる。これらは災害時の避難情報や生活物資の配分アルゴリズムにも応用可能であり、吉村氏が掲げる「現場発の政策」の拡張線上に位置づく。

連立参加は否定、それでも交差する「改革」

注目されたのは、維新の連立入りへの姿勢だ。吉村氏は現時点での与党入りを明確に否定しつつ、与野党の枠を越えた政策連携には前向きな考えを示した。同じ課題認識を持つなら協力し合うという立場は、二極化しがちな国政の空気に一石を投じる。重要なのは、看板ではなく実装であるという点を繰り返し示し、結果で信を得ることだ。府政での意思決定速度や検証の仕組みを国の政策運営へどう展開するか。吉村中心の「実行力の政治」が試される。

その意味で今回の視察は、人物評価を超えて実務連携のたたき台を提供した。価格や供給の急変時に機動的に手を打つ仕組み、地域発の輸出産地づくり、健康と食の統合政策など、具体の論点は目の前にある。政治的立場の違いを超え、課題ごとに成果を積む姿勢が維持できるかが鍵だ。府庁と万博会場で磨いた「現場からの政策形成」を、より広い範囲へ接続できるかどうかが問われる。

問われる実装力と説明責任

万博の賛否が交錯する中で、吉村氏は説明の量と質を両立させる必要がある。会場運営の実績や経済波及効果、雇用の創出、観光消費の押し上げなどを、可視化されたデータとして公表し続けること。加えて、混雑や待ち時間、アクセス、暑熱対策などの課題には迅速に手当てし、改善のプロセスを開示することが欠かせない。成功の物語は、細部の改善の積み重ねによって初めて説得力を持つ。

実装を加速するには、KPIを明確にし、施策ごとに期間、予算、担当、想定リスクを公開することが重要だ。結果は第三者評価に付し、改善案と併せて定期的に公表する。説明責任を透明化し、成功も失敗も開示して次の一手に転換する文化を根付かせられるか。吉村流のスピードと公開性が、府民の納得と協力を引き出す鍵となる。

国の制度設計に目を向ければ、地方分権の推進、データ利活用の法整備、公共調達のイノベーション促進といった改革課題が並ぶ。大阪での試行を国全体の標準へと高めるプロセスでは、抵抗も少なくないだろう。それでも課題別の連携を積み重ね、成果を示し続ける以外に近道はない。吉村氏が先頭に立って道を切り開けるか、今回の三時間の視察はその力量を映し出した。