2025-08-21 コメント: 1件 ▼

豊田真由子が語る自民党の「男社会」体質 セクハラ横行と女性議員の“過剰順応”

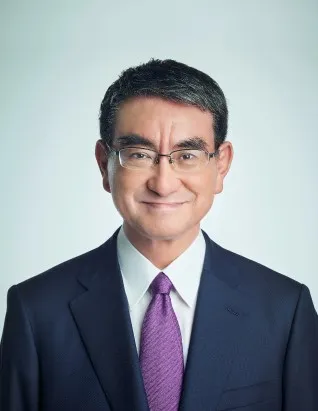

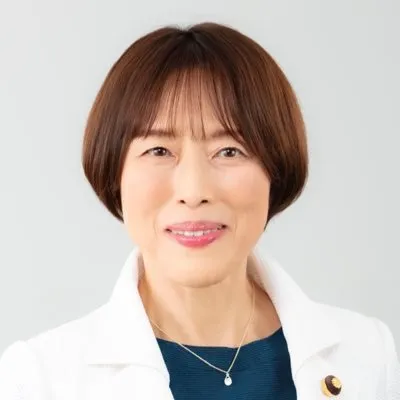

豊田真由子氏が語る自民党の「超男社会」

自民党は今年で結党70年を迎えたが、かつての盤石な政党体制は揺らぎ、衆参両院で過半数を割り込むなど大きな危機に直面している。その背景には、世襲や年功序列の構造、裏金問題など複合的な要因があるとされる。そうした中で、衆院議員を2期務めた豊田真由子氏(50)が、自らの体験を基に「超・男社会」としての自民党の実態を証言した。

女性議員を取り巻く厳しい現実

豊田氏は厚労省官僚から政界へ転身し、2012年の衆院選で初当選した。しかし地盤も看板もなく埼玉の選挙区に「落下傘候補」として送り込まれ、地元の有力者や地方議員からの強い反発を受けた。応援の代わりに「金を持ってこい」と要求されるなどの嫌がらせも経験し、孤独なスタートを切ったという。

また、当選後に直面したのは女性議員に対する軽視の空気だった。党大会では「女性陣、総裁を囲んで」と指示されるなど、女性を“添え物”として扱う風潮があった。さらに食事会では年配議員から手を握られる、居住先をほのめかされるといったセクハラ的な行為も横行していたと振り返る。

「女性議員を人としてではなく“付属品”扱いしているのが伝わってくる」

「セクハラを避けるために立ち回らざるを得ないのは異常な環境だ」

「選挙で戦ってきた女性議員の努力を台無しにしている」

「男性議員の旧来意識が変わらなければ党は沈む」

「豊田氏の証言は氷山の一角にすぎない」

“過剰順応”する女性議員たち

豊田氏は「女だから迷惑をかけてはいけない」と自己肯定感の低さを抱えながら、政界で生き残るために“過剰順応”していたと告白する。周囲の女性議員も不満を口にすることはなく、「国のために頑張るべき」と割り切る姿が多かった。

選挙事務所でも男性支持者はお茶を飲み、女性は大量の事務作業を担うという構図が一般化していた。永田町だけでなく地方組織でも、女性が従属的な立場に置かれる現実が根強く残っている。

一方で「選択的夫婦別姓」に関しては、先頭に立って反対するのは男性ではなく女性議員だと指摘。若手女性が意見を言えなくなる一因ともなっており、党内の複雑な構造が浮き彫りとなる。

女性リーダーが育たない自民党

豊田氏は「大物」と呼ばれる女性議員が未だ育っていない現実を嘆く。その理由は個人資質ではなく、カネとコネが幅を利かせる権力闘争の仕組みにあるとする。女性は子分集めや派閥形成に向かず、結果として男性優位の構造が再生産されるという。

さらに世襲議員や70代80代の男性が意思決定の中枢を握り続ける体質を「民間企業ならとうに引退している世代」と批判。国民の不安やニーズに対応できないのは、過去の成功体験に固執しているからだと訴えた。

自民党の変革は可能か

豊田氏は「社会の変化と国民の意識の変化に党が追いついていない」と危機感を示す。そのうえで、若手・中堅議員には変革の意識を持つ人材もいるとし、「旧来型の自民党政治を根本から脱却できるかが正念場」と述べた。

自民党が結党70年を迎えた今、女性議員が声を上げにくい構造を放置することは、党の未来そのものを危うくする。豊田氏の証言は、一部の議員の経験にとどまらず、自民党が抱える構造的な問題を浮き彫りにしている。

豊田真由子氏が語る「超・男社会」としての自民党の姿は、単なるセクハラ体験談にとどまらない。女性議員の役割が制限され、従属的な立場に追いやられる構造こそが、自民党の危機を深めている。結党70年を迎えたこの節目に、党がどのように変わるのか、有権者の厳しい視線が注がれている。