2025-09-07 コメント投稿する ▼

茨城県知事選 大井川和彦氏が3選 与党相乗りの圧勝と低投票率が示す課題

投票率は33.52%で、前回より1.5ポイント低下した。 こうした相乗り体制は、選挙戦での優位を築く一方で、対立候補が訴える政策との差異を有権者が見出しにくくする傾向もある。 大井川氏にとって、与野党からの信任を受けて得た「幅広い支持」は、今後の県政運営に対する重責でもある。 一方で、投票率は33.52%にとどまり、県民の約3分の2が投票に参加しなかった。

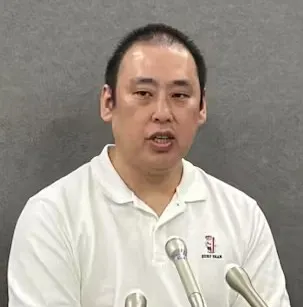

大井川和彦氏が茨城県知事選で3選

茨城県知事選挙が7日に行われ、現職の大井川和彦氏(61)が44万7833票を獲得し、3回目の当選を果たした。田中重博氏(16万2216票)、内田正彦氏(15万8585票)を大きく引き離し、与党系を中心とした広範な支持を背景に圧勝した。投票率は33.52%で、前回より1.5ポイント低下した。

大井川氏は茨城県土浦市出身。旧通商産業省(現・経済産業省)での勤務経験を持ち、その後はIT企業の役員を務めるなど民間と行政の両面で実績を積んだ。2017年の知事選挙で初当選して以来、今回で3期目となる。

「投票率が低いのは気になるが、結果として信任されたのだろう」

「挑戦を続ける姿勢が評価されたと思う」

「野党系が分散したから現職が有利になったのでは」

「与党推薦の強さは相変わらずだが、争点が見えにくかった」

「人口減少や地域の衰退にどこまで切り込めるのか注視したい」

与党系の広範な推薦体制

大井川氏は自民党(自由民主党)、国民民主党、公明党、日本維新の会県総支部と、与党系を中心とする幅広い政党から推薦を受けた。こうした相乗り体制は、選挙戦での優位を築く一方で、対立候補が訴える政策との差異を有権者が見出しにくくする傾向もある。今回も野党系候補が複数に分かれたことで、票が割れる形となり、現職有利の構図がより鮮明となった。

ただし、相乗り体制は安定感を生む反面、政策論争が深まりにくいという課題を抱える。大井川氏にとって、与野党からの信任を受けて得た「幅広い支持」は、今後の県政運営に対する重責でもある。

県民が求める成果と課題

大井川氏は今回の勝利について、「挑戦を続ける斬新な行政スタイルが県民に支持された」と語った。これまでの2期では、デジタル技術の活用や企業誘致など新しい取り組みを進めてきた。今後も人口減少社会を乗り越えるための具体策が求められる。

特に、少子高齢化や産業構造の転換に直面する中で、地方創生や教育改革、農業振興といった地域密着の政策が不可欠である。また、首都圏に隣接する地理的優位性を活かし、企業や人材を呼び込む施策をどこまで実効性ある形で示せるかが焦点となる。

低投票率が示す有権者の距離感

一方で、投票率は33.52%にとどまり、県民の約3分の2が投票に参加しなかった。前回よりさらに低下したことは、政治に対する関心の薄れや争点不足を浮き彫りにしている。大井川氏の圧勝は「支持の強さ」と同時に「無関心の裏返し」でもあると指摘される。

有権者の期待に応えるためには、単なる制度改革や企業誘致だけでなく、生活に直結する政策を打ち出し、実感を伴う成果を示すことが求められる。教育や医療、防災体制の充実など、日常生活に直結する分野での成果こそが県民の信頼を強める道となる。