2025-07-14 コメント投稿する ▼

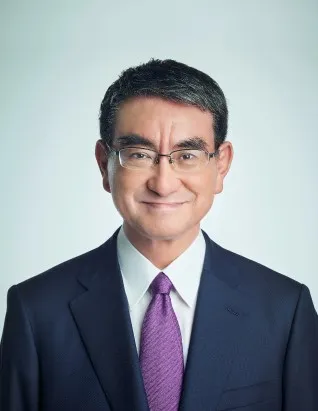

【イエメン支援に3.56億円】日本の若者は置き去り?岩屋外相の「無償資金協力」に国民の疑問広がる

イエメン支援に3.56億円 “なぜ日本が”問われる無償資金協力

日本の税金で外国の職業訓練?岩屋外相の「国際貢献」の実態

支援の裏で取り残される日本の若者と避難民

国益なき援助に厳しい声「その金、日本に使え」

外務省は7月13日、中東・イエメン共和国において、国内避難民を含む若年層の職業訓練支援を目的に、国際移住機関(IOM)に対して3億5600万円の無償資金協力を行うことを発表した。日本国民の税金が使われるこの支援には、「人道的な貢献」として一定の理解を示す声もあるが、その一方で、国内の経済不安が続く中、「本当に今必要な支出なのか」と疑問視する声も多い。

支援の中身は「イエメンの若者に職業訓練」

この無償資金協力は、長年の内戦で荒廃したイエメンの南部地域(アデン県、ラハジュ県、タイズ県)において、公立職業訓練校(TVTC)の施設整備や研修プログラムの提供を支援するもの。特に、国内避難民を含む若年層に対して職業技能を身につけさせ、就業機会の拡大と収入確保を目指すという。

外務省によれば、イエメンでは失業率が極めて高く、多くの若者が仕事を得られずに困窮しており、とりわけ国内避難民は「手に職がないこと」が深刻な課題となっているという。

一方、日本国内の実態は

しかし、このニュースに対し、日本国内からは疑問と怒りの声が噴出している。

「自国の若者の雇用や教育にもっと使うべき」

「イエメン支援の前に、日本の避難民(被災者)はどうなってる?」

「この支援がどう国益につながるのか説明してほしい」

「給付金より減税してくれって言ってるのに、外国には気前よすぎ」

「3億超えって…正直、ピンとこない使い道だよ」

実際、日本国内でも若年層の不安定雇用や技能訓練の不足は長年の課題だ。高等教育を終えても正規雇用に就けない若者や、物価高に苦しむシングル世帯、高齢者世帯も少なくない。日本人の納税による“無償支援”である以上、「国内対策を後回しにしてまで海外に金を配る余裕があるのか」という疑問が生まれるのは当然だ。

援助の“見返り”は不明瞭 透明性なき支出

政府はこうした無償資金協力について、「国際社会での日本の存在感を示すもの」「人道的責任」と説明してきた。しかし、3.56億円という金額が、どのように日本の安全保障や外交利益、経済的見返りにつながるのかは説明されていない。

「イエメンの不安定化が中東全体の混乱につながる」「それがエネルギー供給に影響する」という理屈もあるが、具体的にどう日本に利益が返ってくるのかは極めて曖昧だ。

そもそも今回の支援は、アメリカのUSAIDが支援を減らしたことによる“穴埋め”という側面も強い。なぜ米国の支援縮小を日本が補わなければならないのか、その背景や交渉経緯も不透明なままだ。

国民への説明責任こそが「国際貢献」

国際貢献そのものを否定するわけではない。しかし、国内では被災地支援や子育て支援、インボイス制度廃止といった切実な声が無視されている中、巨額の資金が国外に流れている現状には、納税者として納得しがたいものがある。

本来、こうした支援は「日本にとっての国益」が何なのかを明確にし、国民に丁寧に説明する必要がある。それを欠いたまま進めれば、「国際貢献」という言葉は、単なる「ばらまき外交」にしか映らない。

スパイ防止法のような国家としての優先課題が置き去りにされ、国際機関への資金提供が続くようでは、本当の意味での外交力も疑問視されざるを得ない。