2025-07-12 コメント投稿する ▼

テクノロジーで政治を変える挑戦者──安野貴博氏と「チームみらい」が目指す“アップデートする民主主義”

参院選に向けて結党された「チームみらい」は、「テクノロジーで誰も取り残さない日本をつくる」を理念に掲げ、15名の候補者を擁立。 AI、ブロックチェーン、SNSなどを駆使して、有権者と政策を共創する選挙戦を展開している。 初期版として公開された政策集は「完成されたもの」ではなく、「意見を募るための下書き」。 「テクノロジーは目的ではなく手段」だと繰り返し語る。 この姿勢は、政策内容にも現れている。

政治を「完成品」ではなく「共創」に

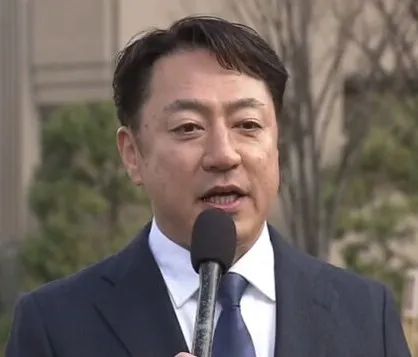

「私たちのマニフェストは、あくまでVer.0.1」——そう語るのは、チームみらいの党首・安野貴博氏だ。都知事選で約15万票を獲得し注目を集めた彼が、今度は国政を舞台にテクノロジーと民主主義の融合に挑んでいる。

参院選に向けて結党された「チームみらい」は、「テクノロジーで誰も取り残さない日本をつくる」を理念に掲げ、15名の候補者を擁立。AI、ブロックチェーン、SNSなどを駆使して、有権者と政策を共創する選挙戦を展開している。

注目すべきは、政策の作り方そのものだ。初期版として公開された政策集は「完成されたもの」ではなく、「意見を募るための下書き」。公開後、3,000件以上の批判・提案・賛同が寄せられ、それをもとに政策を日々バージョンアップしている。

「政策が日々更新されるってすごい。見ててワクワクする」

「批判も受け入れて改善する姿勢、正直見習ってほしい」

「“みんなでつくる政治”がこんな形で実現するとは」

「技術の使い方に未来を感じる。AI任せじゃないのも安心」

「批判に対して『ありがとう』と言える政治家って貴重」

このようなリアクションがSNS上に広がるのも、従来の政治家像とは一線を画す姿勢ゆえだ。

AIはあくまで手段、決めるのは人間

テクノロジーというと冷たい、無機質な印象を抱くかもしれない。しかし、安野氏はそれとは真逆の「人間中心主義」を明言する。

かつて話題となった「AIあんの」は、あくまで“窓口”として有権者とつながる役割を担ったもので、政策判断の最終決定者は必ず人間——安野氏自身だ。「テクノロジーは目的ではなく手段」だと繰り返し語る。

この姿勢は、政策内容にも現れている。たとえば「子育て減税」は、次世代への投資を重視する彼らが最も推す政策。単なるバラマキではなく、将来の経済成長と持続可能な社会を見据えた制度設計を目指している。

また、「政治資金の透明化」や「密室政治の終焉」も強調されており、ブロックチェーンやAI技術による政治の“可視化”を構想に掲げている。

奪い合いから“創り合い”へ 新しい対話の形を提案

「今の政治は、対立と奪い合いが前提になっている。だけど本当は、議論を通じて“第3の案”を見つけることもできるはず」

これは、安野氏が政治家同士の対話に必要だと考えている姿勢だ。A案かB案かではなく、C案を見つけにいく発想。そのためには、敵と味方の構図ではなく、目的に向かって議論する“共創”の姿勢が不可欠だと訴える。

また、SNSについても「まだ人類が正解を模索している途中」とし、怒りや不信が先行する現状を改善するためにこそ、制度や技術の工夫が必要だと説く。「人を分断するのではなく、つなぐためのSNSへ」。これもまた、彼が見つめる未来の一つの形だ。

若い感性とベンチャー精神が政治を変えるか

チームみらいは、自らを「ベンチャー政党」「スタートアップ政党」と表現する。これは単なるフレーズではなく、組織運営や政策決定の手法にテック系スタートアップのアジャイルな精神が反映されていることの現れだ。

選挙を“プロダクト開発”ととらえ、投票日までに完成度を高めていく。「これが民主主義の新しい形かもしれない」と語る有権者も少なくない。

かつての「大きな声で正論を言う政治」ではなく、「みんなで問い、みんなでつくる政治」へ。現実的な議席獲得は未知数だが、その存在感はすでに“未来の政治の雛形”として多くの人に届き始めている。

この投稿の安野貴博の活動は、92点・活動偏差値60と評価されています。下記GOOD・BADボタンからあなたも評価してください。