2025-08-04 コメント投稿する ▼

小泉進次郎農相「ため池に給水車」投稿に賛否 揶揄と現場評価が二極化した理由とは

小泉進次郎農相「ため池に給水車」発言が炎上と支持で話題 二極化する反応と課題

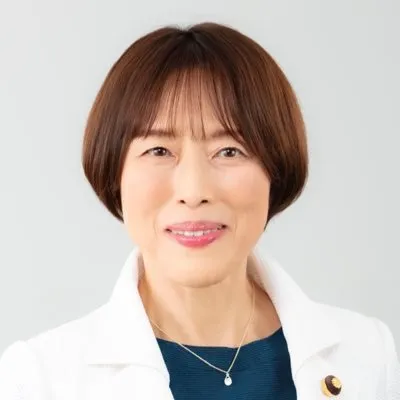

「ため池に給水車」――。小泉進次郎農林水産相の投稿が、4日、SNS上でトレンド1位となり、大きな注目を集めた。新潟県南魚沼市で渇水による農業被害を防ぐため、農水省が用意した給水車による現地対応を視察した小泉氏は、Xで動画を投稿し、「雨が降るまで少しでも足しになるように現場とともに乗り越えます!」と意気込んだ。

ところがこの発信が、称賛と嘲笑という真っ二つの反応を呼ぶことになる。

「ことわざ誕生」か「現場対応」か 揶揄と実用が交錯

SNSでは「新しいことわざが生まれた」「焼け石に水の進次郎版か」といった投稿が相次ぎ、あっという間に「ため池に給水車」がネットミーム化された。進次郎氏特有の言語表現や投稿映像の“絵面”が拍車をかけた形だ。

「ため池に給水車、って字面の破壊力すごい」

「新たな進次郎構文きた」

「これを全国放送で真顔で言われたら笑うしかない」

「あんな広さにホース1本…意味あるの?」

「どうせパフォーマンスでしょ」

批判や揶揄の大半は、発言の内容そのものというより、視覚的な印象や文脈不足による“誤解”に基づいたものであるとみられる。

農業現場では「当たり前の応急措置」 発信方法の課題も

一方で、農業関係者や地域住民からは「給水車による注水は、干ばつ時に普通に行われている」と擁護する声も多く上がった。実際、ため池の水が干上がって取水口などのインフラに損傷が出ることを防ぐために、少量でも注水することは珍しくない。表層の乾燥による地割れ防止や、取水開始前の準備としても重要だ。

「農家には意味のある行動。見た目だけで叩くのは浅はか」

「現場では普通にある措置です」

「水の少ない今、給水車で少しでも足すのは当然」

「SNSの人たち、農家の実情を知らなすぎる」

「あの投稿は現場の努力を損ねてる」

特に注目されたのは、「やっていることは正しいが、伝え方に問題があった」とする意見だ。「水を入れる目的や効果をしっかり説明しないまま投稿すれば、結果的に誤解を招いて炎上するのは当然」という冷静な分析も広がった。

渇水対策は“地味な積み重ね” パフォーマンスと実務の境界線

渇水や干ばつ時の対策は、派手なものではない。用水の反復利用、番水、ポンプによる転送といった作業は日々地味に続けられており、給水車もそのひとつに過ぎない。

しかし今回のように、災害対応の一環が「パフォーマンス」と受け止められてしまう背景には、政治家の発信が「見た目」や「言葉の選び方」によって評価されやすい現代特有の傾向がある。

小泉氏は「現場に感謝」「できることはなんでもやる」と真摯な姿勢を見せたが、それが十分に伝わったかといえば疑問も残る。

政治家の発信とは何か 「伝える力」が問われた瞬間

今回の騒動が象徴するのは、「政治家が現場に行くだけではなく、それをどう伝えるか」が極めて重要であるということだ。農水相として何をしているのか、その行動がどんな意味を持つのかを伝える力が問われている。

同時に、ネット上で過剰に反応する風潮に対しても、私たちは冷静さを持ちたい。現場で懸命に働く人たちの努力が、政治家の発信によって「無意味」に見えてしまうことは、本来避けなければならない。

政治と現場、発信と実務。そのズレをどう埋めていくかが、今後の課題である。