2025-08-22 コメント投稿する ▼

政府、SNS「消し込み」発言を否定 1万件超の削除要請と透明性への課題

政府、SNS「消し込み」発言を否定

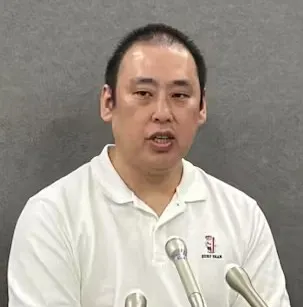

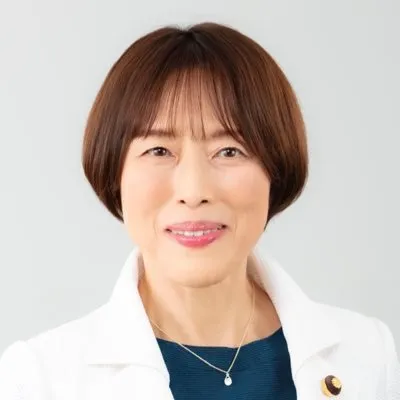

政府は22日、SNS上での「消し込み」疑惑について正式に答弁書を閣議決定し、統制を否定した。発端は自民党の平井卓也衆院議員(元デジタル相)が、堀江貴文氏の番組で「相当『消し込み』をしている」と発言したことにある。この発言が波紋を広げ、参政党の神谷宗幣代表が質問主意書を提出した。政府はこれに対し、平井氏の発言は「政治家個人または特定の政党の活動」に関わるものであり、政府として答える立場にないとした上で、SNSへの統制そのものを否定した。

一方で、政府は犯罪や人権侵害に関しては、関係機関による削除要請を行っていることを明らかにした。警察庁は犯罪募集関連で814件、特殊詐欺関連で8564件、法務省は人権侵害関係で1610件の削除要請を行ったと説明。合計で1万件を超える要請があることが示された。

「結局、政府は削除をしていないと言いつつ、実際には1万件以上要請してる」

「政治家の発言と政府の公式答弁が乖離していて不信感が増す」

「詐欺や人権侵害の削除は当然だが、『消し込み』という言葉は不適切」

「外国勢力の選挙介入があるなら透明性を持って国民に説明すべき」

「表現の自由と治安維持、そのバランスが問われている」

「消し込み」発言の背景と波紋

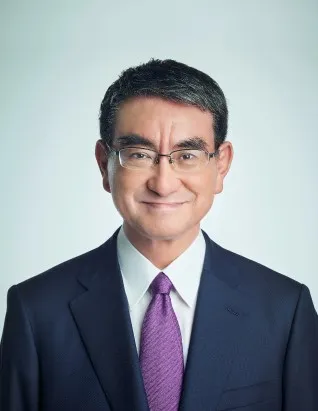

平井氏は7月の参院選討論会で「やってもやっても間に合わない」と述べ、政府や与党がSNS上の言論を管理しているかのような印象を与えた。特に「外国勢力による選挙介入」というテーマが絡んだことで、発言の重みは増した。質問主意書を提出した神谷氏は「統制の実態を示唆するものだ」と追及し、政府の説明責任を強調した。

ただし政府側は、個別の政治家発言と国家の公式対応を切り分ける立場を取った。これは統制疑惑の拡大を避ける狙いもあると見られる。とはいえ、SNS上では「政府は本当に関与していないのか」といった疑念がくすぶり続けている。

削除要請の実態

答弁書によれば、削除要請の中心は特殊詐欺や犯罪募集関連であり、これは一般市民を守るための措置と説明されている。特殊詐欺関連が8564件と圧倒的に多いことは、SNSが犯罪の温床となり得る現実を示している。法務省による人権侵害関連の要請も1610件に上っており、差別や中傷といった深刻な問題に対処していることが分かる。

こうした数字は、単なる統制ではなく公共の安全や人権保護のための対応であることを政府が示した形だ。ただし、削除の基準や過程の透明性が十分かどうかは別問題である。民主主義社会において、削除権限の乱用があれば言論の自由を損なう懸念があるため、国民に対する丁寧な説明が求められる。

自由と安全のはざまで

SNSは言論空間として不可欠な存在となる一方、フェイクニュースや外国勢力の介入リスクが高まっている。政府は「消し込み」ではなく、法律に基づいた限定的な削除依頼を強調するが、その境界線が曖昧だと感じる人も多い。

市民の中には「安全のための削除は必要」と考える人もいれば、「政府の都合で批判的な声を消す危険がある」と疑念を持つ人もいる。今回の件は、政府が統制を否定したから終わりではなく、透明性と説明責任の在り方が改めて問われている。SNS社会の健全性をどう守るか、日本の民主主義にとって避けて通れない課題となっている。

今回の「消し込み」発言を巡る騒動は、政府の公式見解と政治家個人の発言の落差を浮き彫りにした。犯罪や人権侵害に対する削除要請は正当性を持つ一方、国民の信頼を得るには透明性が不可欠だ。表現の自由を尊重しつつ、社会の安全を守るための適切なバランスをどう確立するか、今後の議論が注目される。

![EBPM[エビデンス(証拠・根拠)に基づく政策立案]とは何か 令和の新たな政策形成](https://m.media-amazon.com/images/I/41y20VDvhnL._SY445_SX342_.jpg)